(台北內科週報第713期/2025年12月22日-2025年12月28日)

【產學政研連線】為維護在高科技的領先地位,政府全面布局數位基磐、關鍵技術及智慧應用,強化我國在新一代運算架構的競爭力,國家科學及技術委員會更於12月19日於新竹舉辦「臺灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」,聚集國內矽光子、共封裝光學(Co-Packaged Optics, CPO)、半導體製造、先進封裝、光電、網通及伺服器系統等領域的領導廠商與頂尖學研團隊,共商下一代AI運算架構未來發展方向。

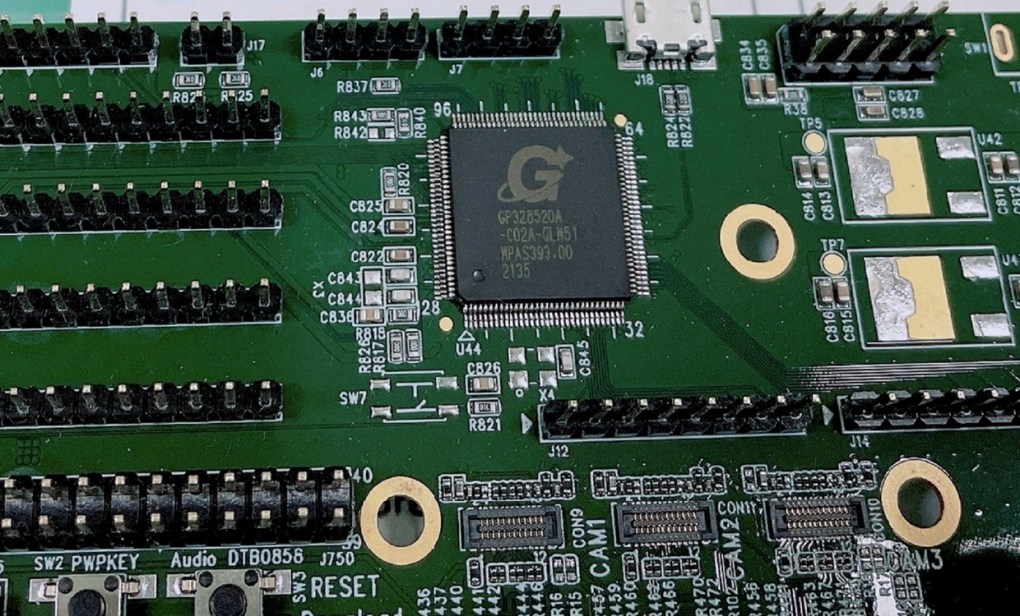

在資料中心、超級電腦及AI加速器快速部署的時代,傳統銅線連接技術已無法支撐高速資料傳輸需求,全球科技領導者因此大舉投入矽光子與CPO,希望能透過「光傳輸、電運算」的方式,提升頻寬並降低能耗,也使大型AI模型能持續擴張。

賴清德總統表示,隨著AI模型規模複雜度呈指數成長,未來真正決定競爭力的,將不再是晶片運算速度,還要看運算過程資料能否以低能耗高速交換,以及運算架構能否持續擴張。矽光子與CPO,正是突破這項結構性瓶頸的核心關鍵技術。臺灣長期在半導體與光電領域所累積的完整供應鏈,在此時正可展現其戰略優勢,切入矽光子與CPO核心關鍵技術發展在全球架構快速演進之際掌握核心關鍵技術,並具備成為國際標準制定者的潛力。

國科會吳誠文主委表示,全球運算架構正從「提升晶片效能」轉向「強化整體系統效率」,其關鍵正是矽光子與CPO,而這涉及材料、製程、封裝、光電介面到系統架構等多層次技術,屬高度整合工程,任何單一機構皆無法獨立完成。臺灣雖在光電材料、奈米製程、封裝測試與模組整合等面向已累積深厚能量,但多為分散的個別技術突破;下一階段的關鍵任務,是讓這些能量得以系統化串接,形成具持續演進能力的研發網絡。

今後,面對技術演進需求,人才布局亦須同步推動。矽光子與CPO涉及多項專業,國科會將透過跨校合作、法人研訓平台擴充及深化國際合作等方式,強化培育具跨域整合能力的新型態工程人才,使臺灣在全球賽局中維持長期創新優勢。

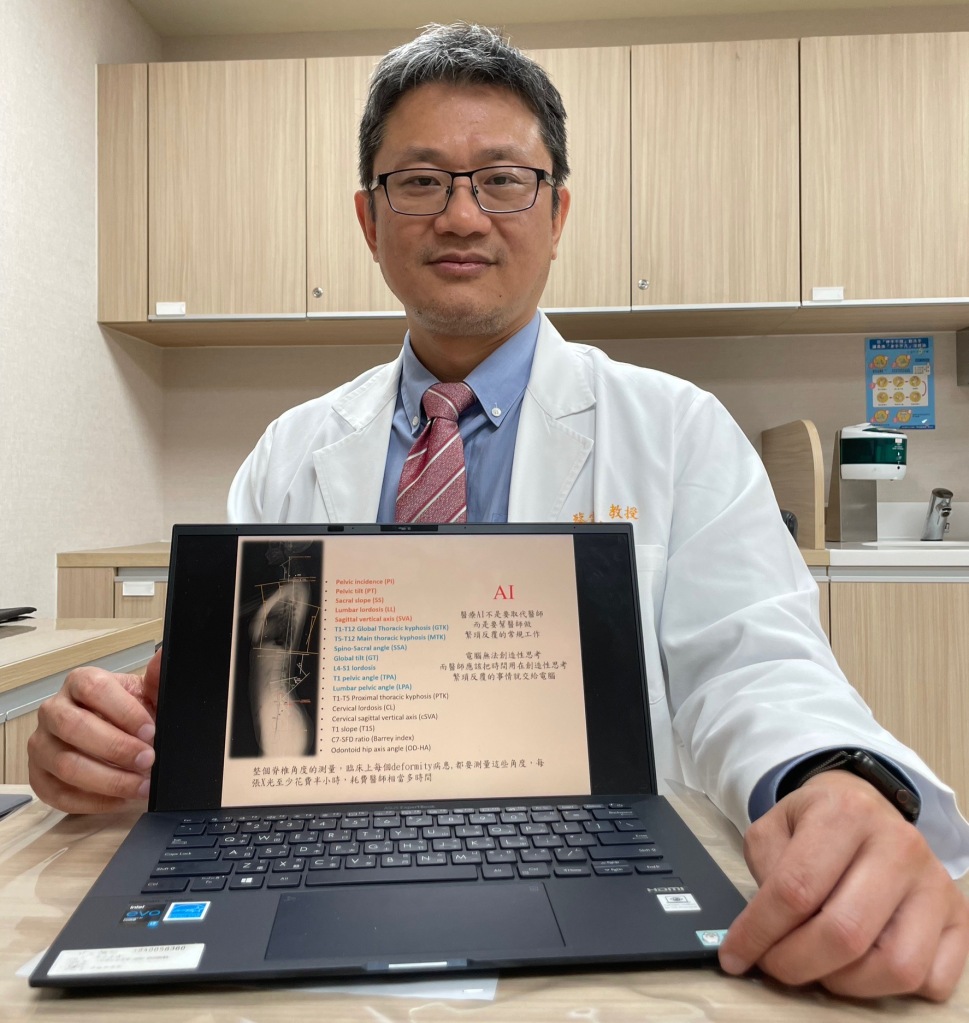

此外,吳誠文主委強調,國科會將以「矽光子CPO-AI生態鏈」為未來10年的推動核心,建置整合研發平台,並同步完善封裝驗證環境,讓企業與學研單位能在同一標準與基磐上協作,共同打造臺灣自主、具擴展性的光電運算關鍵技術。未來也將直接帶動下游應用如資料中心、智慧製造、醫療影像、航太科技、先進通訊等全面升級,完善跨領域技術生態鏈。全球算力競爭的關鍵期,臺灣將以國家力量整合學術界、法人與產業能量,在光電運算與AI系統技術中搶占主導位置,為國家科技安全、產業升級與永續競爭力奠定堅實基礎。