曾季隆/撰文

(台北內科週報第711期/2025年12月8日-2025年12月14日)

【以書會友】人生的煩惱,常常來自於遇到問題難以解決,其實有煩惱莫煩惱,解決問題並不難!只要懂得讓煩惱經由翻轉後,就能將問題變成機會,為自己帶來截然不同的結果。危機兩字,可以是「危+機」,全在於自己如何化危為機!

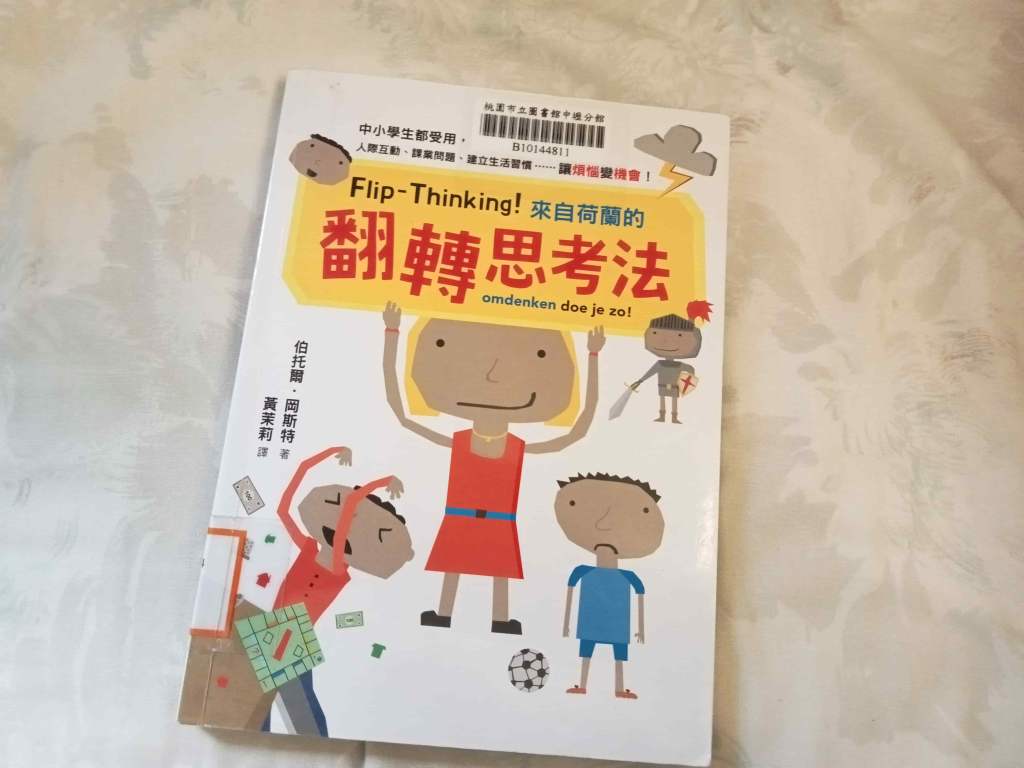

怎樣運用「翻轉思考法」來解決自己的煩惱,使遭遇的問題不再是問題,而且變成為機會呢?新近看了伯托爾.岡斯特(Berthold Gunster)所寫的《Flip-Thinking!來自荷蘭的翻轉思考法》,他雖然是以中小學生為對象,但對我這位76歲的阿伯仍然很有啟發性,最後讓我恍然大悟,使困擾半輩子的問題一下子都解決了。

我通常一遇到問題,總是急著想辦法解決,整個人的注意力都放在問題上,結果愈急愈解決不了,反而治絲愈棼,整個事情和其他不相關的事都糾纏在一起,使得問題更難以解決。而作者伯托爾.岡斯特是「翻轉思考(Omdenken)」的提倡者,他則從另一面思考,提供了很棒的翻轉思考4步驟,透過這4個步驟,能夠重新面對到問題,開始由另1個角度來解鎖。

這4步驟如下:第1步驟是問「目前的問題是什麼?」也就是先將問題剖析,找出問題的碎片;第2步驟是問「這是大問題嗎?」以判定問題的大小,避免小題大作,或大題卻小做;第3步驟是問「你是問題的核心嗎?」弄清楚到底是誰讓問題變得困難?最後,第4步驟是問「能夠翻轉問題嗎?」換言之,在我們眼中,此時的問題不再是問題,而是「如何把問題變成機會」?

如果前面的3個步驟都很紮實的進行,將可從問題中發現機會的存在。這些日子以來,我驗證書中講的方法,竟然成果豐碩,樂於和大家共享。第1步驟,我目前遭遇的問題是,「如何在12月底前串聯1000人?」(文章連結:如何藉書與友的連結 壯大自己)第2步驟,「這當然是大問題」,尤其時日緊迫,只剩不到3星期!可是我照著書上所說,先將問題真正的內涵弄清楚,居然發現它可以變成「大題小做」,其實,1000人不是我的問題,而真正的問題是「為什麼想串聯1000人」。再問了幾個為什麼之後,這個問題就變成:我能夠提供這1000人什麼?

第3步驟更激起我的挑戰心志,「我不只是核心,更是解決問題之鑰!」首先,找出提供參加的人不只是交朋友的平台,而且也是「互為貴人」的交流平台,透過這前所未有的《無紙報-台北內科週報》,可以讓參與的每個人很快建立自己的人際網絡。

最後,也是第4步驟,「開始翻轉問題」,我不再用《無紙報-台北內科週報》去串聯,而將全部的時間與精神放在「讓對的人體驗」,然後經由這些人的體驗結果,發揮一傳十、十傳百、百傳千,相信問題會變成我成長機會,宛如我15歲想到這輩子辦報成功的話,將可以出人頭地!

(本文作者係身心靈健康管理公司執行長,也是本報發行人,目前在書與友之間,積極推動「以書為友」、「以書會友」、「以友為書」為宗旨的書友會組織「神來咖啡書友會」https://forms.gle/bwLehV6msTHY5cXDA,正聯合各方群英共襄盛舉)