(台北內科週報第637期/2024年7月1日-2024年7月7日)

【日夜頌-顏水龍與新工藝文化】杜甫認為「人生七十古來稀」,而今人認為「人生七十才開始」,在思想上差距甚大,更反映出時代的不同。在超高齡社會的時代,年到70歲其實還有很多未竟之業,可是卻要面對人生舞台「逼退」行動,使人無法再創高峰!對1個組織,又如何呢?

顏水龍老前輩有1954年的創舉,卻同樣的留下未竟之業。當年,他成立了「南投縣工藝研究班」(1954-1959),將「工藝」與「研究」相結合,開啟了新視野,更劍及履及、展開人才培植。心志夠堅定,行動也夠快而有力!似乎前程看好,而且「振興台灣工藝」似乎指日可待。為什麼70年後的今天,仍然壯志未酬?

正籌組中的「百工百藝互助共學團」(詳請參閱「一口井養千口人的故事-百工百藝互助共學團邀請函」:https://forms.gle/arRK6P1XGMzEF7Mz6,與規畫了「百工百藝互助共學團組織發展綱要」:https://forms.gle/KhCfJTXHsQkRfQTL9),希望以民間的立場,並以「即知即行」的精神,自4月1日起、便以「無紙報-台北內科週報」(「內科」是台北內湖科技園區的簡稱,今已創刊17年了,兩年前由有紙報創新成為「無紙報」)為展場,舉辦前所未有的「日夜頌-顏水龍與台灣」特展,已於6月30日告1個段落,從7月1日起,進行第2季的展出,啟動「日夜頌-顏水龍與新工藝文化」特展。

策展人為身心靈健康管理公司曾季隆執行長,他表示,新工藝的新,要從舊的根源革新著手,首要之務即在於「技藝傳承」,包括「師徒相傳」與「學校教育訓練」兩種模式的革新。昔年,顏老前輩便是在這兩大模式之外,另替公部門成立培訓機構,希望運用政府資源扶植工藝發展,很可惜的是,5年之後,他就離開了,而轉至教育體系服務。

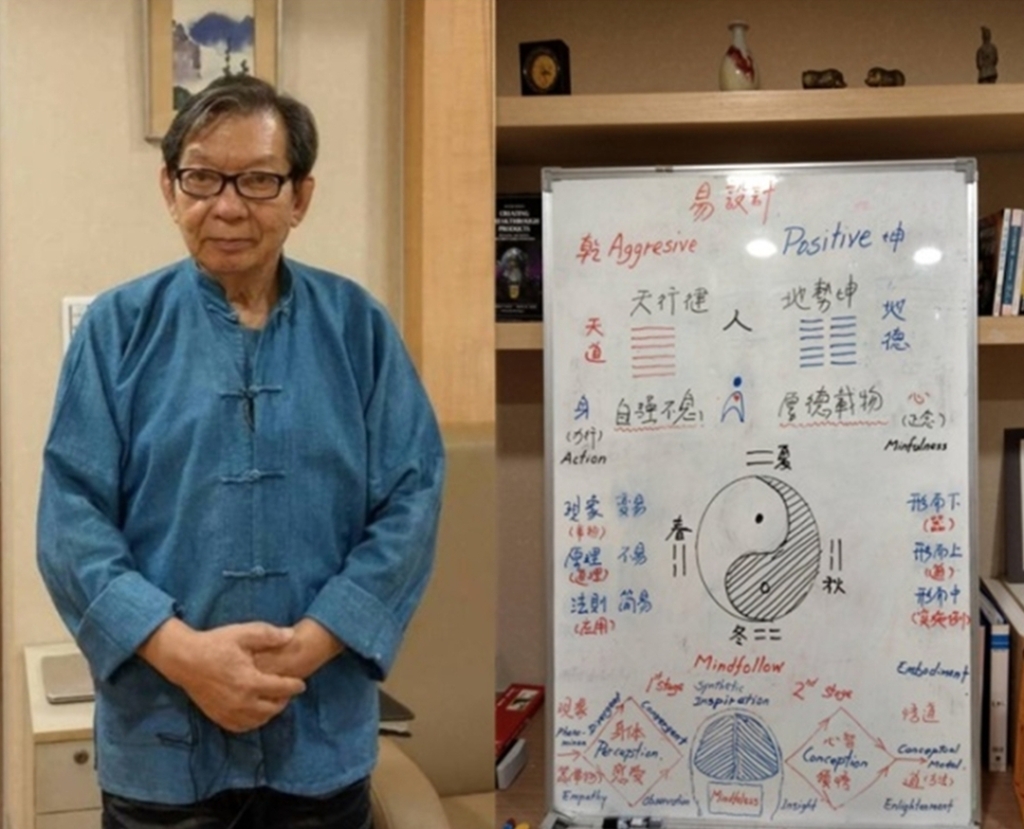

在「技藝傳承」革新的大前提下,共學團將顛覆既有的教學模式,預備於7月起展開「互助共學工坊」,先分別舉辦「竹藝傳承班」(竹藝係台灣工藝之光)、「木藝傳承班」及「綠金咖啡工藝班」,後續再延伸至其他工藝項目。而擬議中的「互助共學工坊」,如何來顛覆既有的教學模式?曾執行長回答說:「我們計畫以問卷徵答方式,甄選合格學員參加兩天的密集教育訓練(施以「易思維+易設計」移轉,使參加者體認「會想」、「會做」及「會賣」),於結束時再次填答問卷,通過的人士則可參加1年的實戰計畫」。

曾執行長指出,傳承之間往往牽涉到利益問題,如何使授受雙方都能交互其利,是解決問題的根本所在,換言之,授者不會留一手、受者不會不懂珍惜,那就必須讓彼此都能實現兩蒙其利的目的。

兩蒙其利,就從師徒相傳的改造做起,具體而言,「互助共學工坊」為傳承的平台,秉持生活即教育,教育即改造的理念,以商場為教室,直接取材於大環境,授之以魚,不如授之以漁,是它的創新所在,且教與學的角色是可以互易,也就是以技藝交流的心態參與其中,但有所變(將師徒相傳改造為亦師亦徒的交流模式),亦需堅持有所不變(授與受雙方皆要尊師重道)。

雖然「百工百藝互助共學團」還在萌芽時期,但是,「山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈」,有顏水龍老前輩的典範移轉,「互助共學團」抱著無窮的希望,如今已啟動「70又開始」的計畫,而且即知即行,即將在7至9月間開辦「互助共學工坊」,預定結合群力、請來有心的工藝師聚集一堂,藉兩天12小時的「神仙訓練班」與1年期的無時不刻輔導,培育「百工百藝百傑」,以傳承顏水龍老前輩的香火,欲知詳情,請將你line的I.D.與手機號碼寄至Email:cowell.tw@gmail.com曾季隆執行長,他會以最快的速度和你連結起來。