(台北內科週報第636期/2024年6月24日-2024年6月30日)

【日夜頌-顏水龍與台灣特別報導】人能飲水思源,才能承先啟後,對工藝產業的大大小小來說,最值得紀念的人,無疑的是,1997年離世而去的顏水龍老前輩,而「百工百藝互助共學團」之所以舉辦別開生面的、並於4月1日愚人節開展的「日夜頌-顏水龍與台灣」特展(展場為「無紙報-台北內科週報」),目的無他,僅是希望對這位老前輩禮敬,且以1瓣心香祈求他顯靈,啟發後輩如何來繼承他的遺志,讓台灣的工藝產業在世界發光、發熱,引領世人追求技藝的登峰造極!

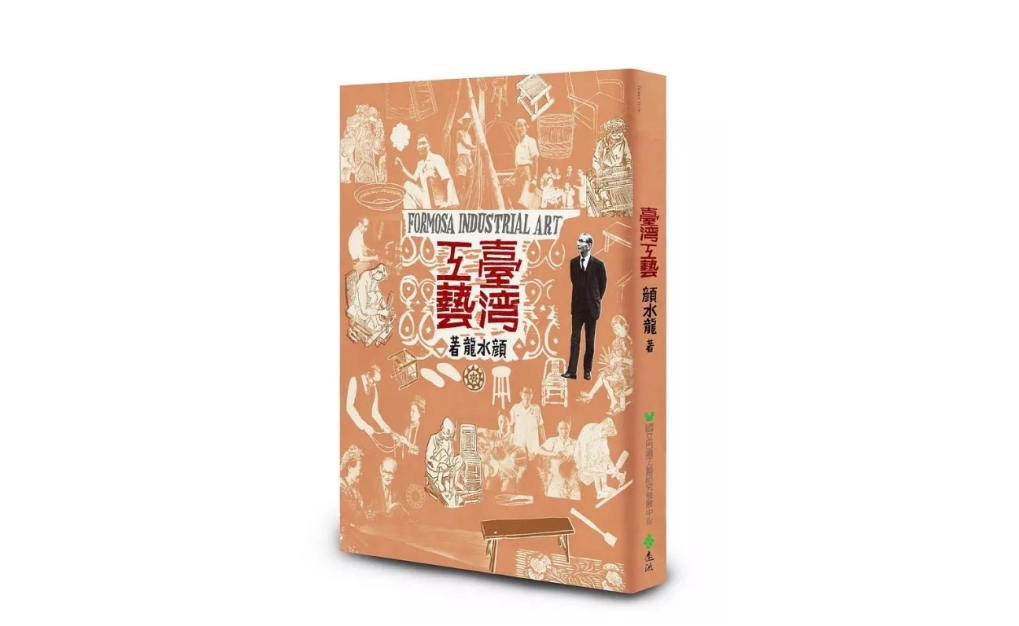

工藝,在顏老前輩的心目中是何等地位?他在「我與台灣工藝-從事工藝40年的回顧與前瞻」(詳請參閱2016遠流版、顏水龍著《台灣工藝》p176-199)的文中指出,「如何創造器具以達到『用』與『美』的功能來滿足更舒服、更美的生活,這就是工藝」。這也就是他雖是畫家,但卻願意「以藝入技」,實現「美」與「用」的結合,他曾說明:為什麼畫家也要從事工藝?其目的在於:「促進純美術的發展」;這樣的念頭,也影響了他走上工藝之路,實現了「美」與「用」的結合。

105年前,也就是民國8年的5月4日,爆發了「五四」運動,影響年輕的中華民國甚大,間接造成台灣與大陸的分治,對中華文化的衝擊更是迄今未歇!同樣的,70年前,也就是1954年,彷彿是另個「五四」,台灣工藝因為有顏水龍老前輩在當年創設「南投縣工藝研究班」,也啟動了台灣工藝走上「美」與「用」的新結合之路。這1轉變,帶來今天不變的是,對工藝創新的思維與行動。

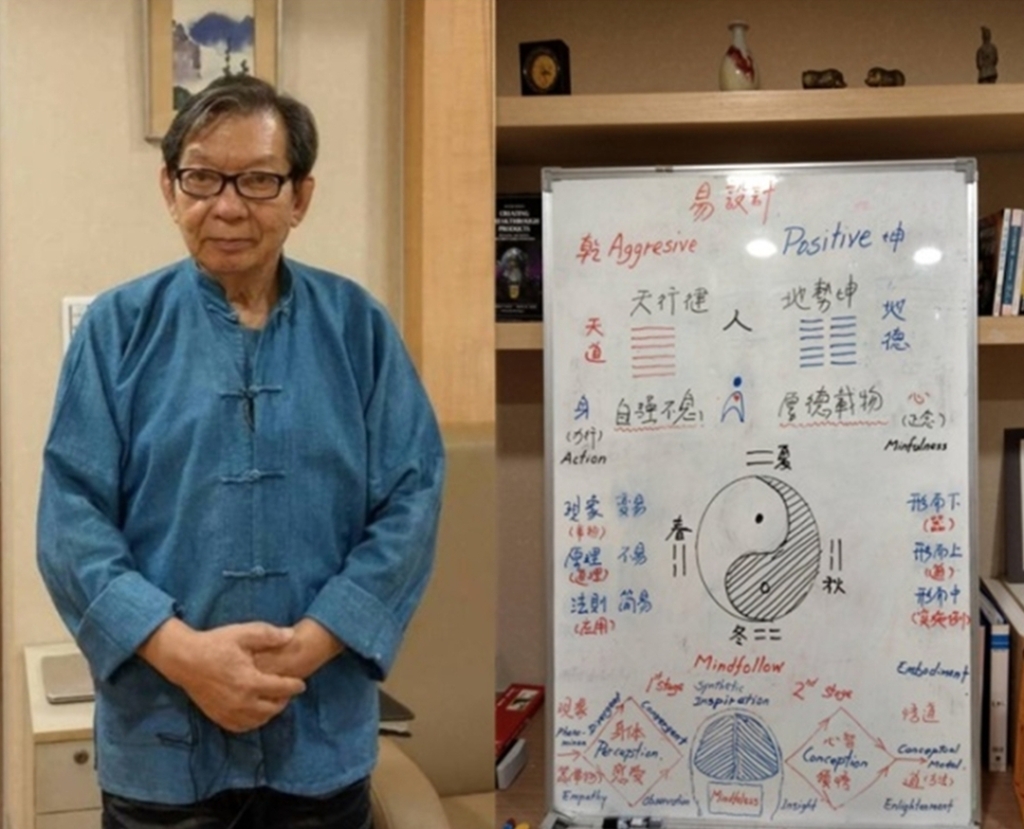

有所變,即有所不變;變與不變是一胎所生。新工藝的新,不是要有別於舊!事實上,世間的任何事物若無舊,豈會有新?即使大家談的「創新」,也不是可以無中生有!這3個月來,「百工百藝互助共學團」幾經研議,逐步找出如何結合有志之士,並發揮創新媒體無遠弗屆的聯繫力量,以期慢慢推升「工藝」由舊而新、再由新而新,以至新舊交流而生生不息!

首先,共學團探究一技在身、如何帶來希望無窮?在顏水龍老前輩的德澤流傳下,後人應可領悟到:「傳承」的重要性,若當年他沒有創設「南投縣工藝研究班」,將「工藝」與「研究」相結合,那麼1954年之後,70年來這一切將不存在了!幸好,他是有遠見的,不只「功成弗居」,更在他的中晚年投入工藝的教育工作(網址:顏水龍老前輩薪傳 旭日再東昇)。

教育工作的重要性,自不待多言!在AI時代,共學團將顛覆既有的教學模式,預備於7月起展開「互助共學工坊」,先分別舉辦「竹藝傳承班」(竹藝係台灣工藝之光)、「木藝傳承班」及「綠金咖啡工藝班」,後續再延伸至其他工藝項目。

其次,共學團認為,百工百藝最重要的是,創作精神的建立與改造,而精神的表現在於器物的藝術性;精神的改造則要著重於建立「利在義中」的觀念。昔年,孟子見梁惠王對曰:「王何必曰利,亦有仁義而已矣。」即是告訴後人,利自在義之中,不求利而利自然滾滾來!基於改造的需要,共學團也將甄選「百工百藝百傑」,頒給「水龍典範」的榮譽,為台灣工藝界樹立楷模。

此外,共學團深深體認,沒有錢辦不了事,必須先籌經費、再找人。因此,7月1日起,將籌辦「百工百藝百市」,藉《無紙報-台北內科週報》17年所累積的行銷傳播力,為百工百藝百傑推廣典範之作,同時籌得辦事的經費,請關心台灣工藝前途的各業賢達支持!欲知詳情,請將你line的I.D.與手機號碼寄至email:cowell.tw@gmail.com曾季隆執行長,他會以最快的速度和你連結起來。